作者:孫千 本文轉載自公衆号:老千和(hé / huò)他(tā)的(de)朋友們。原文地(dì / de)址:https://mp.weixin.qq.com/s/oLe7r8QTg6ZK8FZ09zhk_g

使用透射電鏡(TEM)的(de)第一(yī / yì /yí)步是(shì)樣品制備,這(zhè)步驟是(shì)确保獲得有價值TEM結果的(de)重中之(zhī)重。制備的(de)TEM樣品一(yī / yì /yí)般需滿足以(yǐ)下幾個(gè)基本要(yào / yāo)求:

若樣品無法完全符合上(shàng)述要(yào / yāo)求,則需在(zài)TEM操作中應用特殊技術。例如,對于(yú)極度電子(zǐ)束敏感的(de)樣品,如生物軟物質,可以(yǐ)采用低劑量成像技術以(yǐ)保護樣品。

樣品制備方法需基于(yú)樣品種類、性質以(yǐ)及所需信息進行選擇。目前已開發出(chū)多種樣品制備技術,覆蓋了(le/liǎo)材料樣品和(hé / huò)生物樣品兩大(dà)領域。材料樣品一(yī / yì /yí)般指物理科學研究的(de)固體,如金屬、陶瓷、複合材料及聚合物;而(ér)生物樣品則包括細胞、組織和(hé / huò)生物顆粒。雖然這(zhè)兩種樣品的(de)制備方法有所區分,但偶爾也(yě)會交叉适用,例如生物樣品的(de)一(yī / yì /yí)些制備技術可用于(yú)材料樣品。

1 材料樣品

材料樣品通常以(yǐ)固态和(hé / huò)脫水形式存在(zài),例如顆粒、粉末、薄膜或緻密固體。常見的(de)制備方法包括:TEM樣品載網法、離子(zǐ)減薄、電解抛光、聚焦離子(zǐ)束(FIB)以(yǐ)及超薄切片法。表1比較了(le/liǎo)這(zhè)些主要(yào / yāo)方法及其在(zài)不(bù)同材料上(shàng)的(de)應用。不(bù)論采用何種方法,制備過程應基于(yú)實際需求作适當調整。

表1材料類樣品制備方法彙總

|

載網法 |

|

電解抛光 |

FIB |

超薄切片 |

|

|

金屬和(hé / huò)合金 |

否 |

是(shì) |

是(shì) |

|

否 |

|

陶瓷 |

不(bù)常見 |

是(shì) |

否 |

是(shì) |

否 |

|

岩石/礦物 |

不(bù)常見 |

是(shì) |

否 |

是(shì) |

否 |

|

聚合物和(hé / huò)聚合物複合材料 |

否 |

是(shì) |

否 |

是(shì) |

是(shì)(如果不(bù)太硬) |

|

金屬或陶瓷複合材料 |

不(bù)常見 |

是(shì) |

是(shì)(如果導電) |

是(shì) |

否 |

|

固态薄膜 |

否 |

是(shì) |

不(bù)常見 |

是(shì) |

否 |

|

粉末 |

是(shì) |

是(shì)(需包埋) |

否 |

是(shì)(需包埋) |

是(shì)(需包埋) |

|

液體中的(de)顆粒或纖維 |

是(shì) |

否 |

否 |

否 |

否 |

2 TEM樣品載網法

對于(yú)顆粒或粉末樣品,使用TEM樣品載網作爲(wéi / wèi)支撐是(shì)常見做法。通常載網直徑爲(wéi / wèi)3.05毫米,個(gè)别場景下也(yě)選用2.3毫米直徑。載網厚度多在(zài)5-30微米範圍内,其網眼大(dà)小用目數定義。例如,100目載網表示每英寸(25.4毫米)含100條線。

表2.2列出(chū)了(le/liǎo)各種網眼尺寸對應的(de)線間距。然而(ér),由于(yú)載網線存在(zài)寬度,實際開放空間往往略小于(yú)理論值。一(yī / yì /yí)般來(lái)說(shuō),200目和(hé / huò)400目載網适用于(yú)大(dà)多數場景,150目載網多用于(yú)大(dà)開口需求,而(ér)1000目載網适合極小開口需求。載網還可制成方形、矩形、六邊形及單孔等多種圖案。

表2 TEM樣品載網尺寸

|

載網尺寸 |

50 |

100 |

150 |

200 |

250 |

300 |

400 |

500 |

1,000 |

1,200 |

2,000 |

|

線距(μm) |

508 |

254 |

169 |

127 |

101.6 |

84.7 |

63.5 |

50.8 |

25.4 |

21.1 |

12.7 |

載網材料可以(yǐ)是(shì)銅、鎳、金、钼、钛、铍或不(bù)鏽鋼。這(zhè)些材料各有特點,銅因其低成本及非磁性而(ér)常被選用。但在(zài)分析樣品含銅成分時(shí),爲(wéi / wèi)避免載網信号幹擾,建議更換爲(wéi / wèi)其他(tā)材料。此外,在(zài)原位加熱實驗若溫度接近或超過銅的(de)熔點(1,085°C),亦不(bù)宜使用銅載網。

一(yī / yì /yí)些載網上(shàng)覆蓋了(le/liǎo)特定的(de)支撐膜,包括碳膜、聚甲醛、氧化矽、氮化矽或其組合。這(zhè)些膜具有不(bù)同厚度,且可能連續覆蓋或帶孔洞以(yǐ)減少背景信号。純碳膜因其機械強度高、化學穩定性好及良好導電性,而(ér)被廣泛采用。但爲(wéi / wèi)滿足某些特殊需求,如增強樣品吸附性,有時(shí)也(yě)會選用其他(tā)膜類型。如果膜不(bù)具有導電性,建議在(zài)其表面再塗覆一(yī / yì /yí)層碳膜,以(yǐ)确保樣品在(zài)電子(zǐ)束下穩定運行。

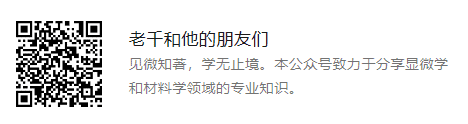

需要(yào / yāo)注意的(de)是(shì),支撐膜一(yī / yì /yí)般隻塗覆在(zài)載網的(de)一(yī / yì /yí)面,通常較深色的(de)一(yī / yì /yí)側爲(wéi / wèi)膜面(參見圖1a中箭頭标注的(de)數字“1”)。通過低倍率立體顯微鏡可輕松辨别支撐膜的(de)存在(zài)和(hé / huò)厚度。

圖1 TEM樣品載網制備。(a) 頂部塗有支撐膜的(de)TEM樣品載網;(b) 用于(yú)轉移溶液的(de)滴管;(c) 将溶液滴到(dào)放置在(zài)濾紙上(shàng)的(de)載網上(shàng);(d) 用鑷子(zǐ)夾住向上(shàng)的(de)載網,在(zài)其表面沉積一(yī / yì /yí)小滴溶液。用一(yī / yì /yí)小片濾紙吸去多餘的(de)溶液;(e) 經過輝光放電處理的(de)載網具有親水表面,使溶液滴能在(zài)表面鋪展;(f) 未經輝光放電處理的(de)載網具有疏水表面,溶液滴不(bù)會在(zài)表面鋪展;(g) 純碳支撐膜上(shàng)分散良好的(de)氧化鋁顆粒的(de)TEM圖像;(h) 沉積在(zài)多孔網狀支撐膜上(shàng)的(de)碳纖維粉末碎片。在(zài)楔形顆粒的(de)邊緣,其薄度足以(yǐ)進行電子(zǐ)衍射或高分辨成像。

參照圖1,TEM載網制備包括以(yǐ)下詳細步驟:

1溶液制備:當樣品爲(wéi / wèi)粉末形式時(shí),可使用瑪瑙研缽和(hé / huò)研杵将顆粒進一(yī / yì /yí)步研磨至更精細,然後用不(bù)與樣品發生反應的(de)溶劑制備溶液,通常選擇純乙醇。溶劑的(de)蒸發可以(yǐ)使粉末顆粒更穩固地(dì / de)吸附在(zài)支撐膜上(shàng),避免直接撒粉時(shí)小顆粒從載網上(shàng)脫落進而(ér)污染設備。碳膜塗層在(zài)此過程中能有效幫助顆粒附着,降低污染風險。

2.TEM載網的(de)輝光放電處理:将載網置于(yú)輝光放電裝置中進行短時(shí)處理,确保支撐膜面朝向離子(zǐ)源。輝光放電通過高壓電場産生等離子(zǐ)流,能夠清潔膜表面并将其表面性質從疏水性改爲(wéi / wèi)親水性。從而(ér)提升溶液在(zài)膜表面的(de)鋪展效果,注意避免過長處理時(shí)間以(yǐ)免損傷支撐膜。部分設備支持全自動輝光放電操作。

3. 将溶液轉移至載網上(shàng)

靜置沉降:使用塑料滴管或微量移液器取5-10微升樣品溶液,靜置60秒以(yǐ)上(shàng)以(yǐ)讓較大(dà)顆粒沉降。輕輕擠壓滴管丢棄底部大(dà)顆粒部分,保留剩餘溶液用于(yú)滴加操作。滴加技巧:采用以(yǐ)下方法将溶液沉積于(yú)載網:

方法一(yī / yì /yí):将載網放置于(yú)濾紙上(shàng),膜面朝上(shàng),直接滴加溶液(見圖1c)。

方法二:用鑷子(zǐ)固定載網(可輔助橡皮圈),保證膜朝上(shàng),滴上(shàng)3-5微升溶液(見圖d)。必要(yào / yāo)時(shí)可用小片濾紙輕輕吸除多餘溶液。

液滴鋪展與幹燥:通過輝光放電處理的(de)載網,其表面液滴分布較爲(wéi / wèi)均勻(見圖1e);若未進行輝光放電,可能會觀察到(dào)液滴較大(dà)接觸角及不(bù)規則鋪展狀态(見圖1f)。若缺乏輝光裝置,清洗膜面多次也(yě)可能改善親水性。最終,将溶液自然幹燥,獲得可直接用于(yú)TEM實驗的(de)載網樣品。

需要(yào / yāo)注意的(de)是(shì),空氣幹燥可能導緻樣品發生不(bù)良變化,例如納米顆粒聚集或水合物的(de)改變。爲(wéi / wèi)減小此影響,推薦使用冷凍幹燥技術。

冷凍幹燥步驟:将步驟3完成後的(de)載網迅速浸入液氮冷卻至完全凍結;轉移至真空冷凍幹燥設備中,在(zài)真空和(hé / huò)低溫條件下脫水,直至冰完全升華消失;處理完成後,将幹燥後載網樣品用于(yú)TEM實驗。

對于(yú)沒有冷凍幹燥設備的(de)實驗室,可通過簡單工具實現冷凍幹燥:準備一(yī / yì /yí)塊性能優良的(de)金屬冷源(如高比熱鋁塊),将其預冷至液氮溫度後放入真空室;把冷凍樣品置于(yú)冷卻金屬頂部面,再啓動真空系統完成升華操作。

另一(yī / yì /yí)種幹燥溶液的(de)方法是(shì)臨界點幹燥,使用六甲基二矽胺(HMDS)化學處理的(de)臨界點幹燥适用于(yú)特定類型樣品,其操作流程如下:

這(zhè)種臨界點幹燥方法操作簡單,但制備的(de)樣品會涉及HMDS化學品。

部分實驗可能要(yào / yāo)求樣品沉積于(yú)無任何支撐膜的(de)裸載網上(shàng),以(yǐ)消除背景信号影響。在(zài)這(zhè)種情況下:載網選擇:推薦使用高目數載網(≥1000目)以(yǐ)提供更高分辨率(見圖2a)。操作建議:用鑷子(zǐ)夾住裸載網直立幹燥表面溶液顆粒(見圖2b),避免直接接觸濾紙吸收。最終可能獲得顆粒集中附着于(yú)載網線的(de)樣品(如圖2c)。

圖2 無支撐膜的(de)TEM樣品載網制備。(a) 空白載網;(b) 滴加液滴直至幹燥;(c) 顆粒附着在(zài)載網栅條上(shàng)以(yǐ)供TEM觀察。

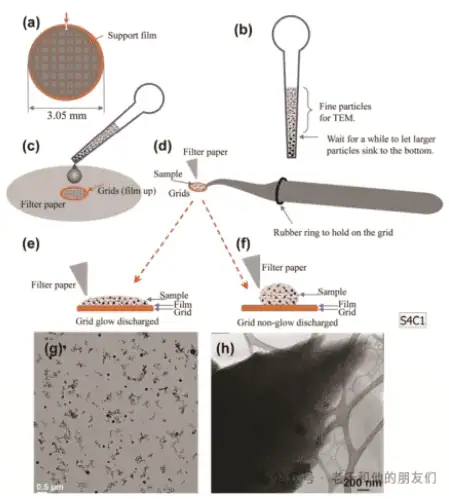

用戶可能會爲(wéi / wèi)特殊需求發明新的(de)制備方法.圖3展示了(le/liǎo)兩個(gè)例子(zǐ)。爲(wéi / wèi)了(le/liǎo)實現納米顆粒在(zài)TEM載網上(shàng)的(de)自組裝,如圖3(a)所示,用自閉合鑷子(zǐ)夾住一(yī / yì /yí)片帶有支撐膜的(de)200目TEM載網,将其浸入裝有Pt3Ni納米八面體的(de)己烷懸浮液的(de)小瓶中。

讓溶劑在(zài)環境條件下蒸發,直到(dào)膠體溶液的(de)液面降到(dào)TEM載網以(yǐ)下,使載網露出(chū)溶液。在(zài)蒸發過程中,納米顆粒在(zài)TEM載網的(de)頂面很好地(dì / de)組裝,如圖3(c)的(de)STEM圖像所示,形成了(le/liǎo)三層組裝。

圖3 特殊TEM樣品載網制備。(a) 将載網浸入溶液中,直至容器中的(de)溶液逐漸幹燥;(b) 将載網放置在(zài)矽片表面,并滴加溶液。該裝置用稱量皿覆蓋并用密封膠帶封邊以(yǐ)控制蒸發過程;(c) 采用方法(a)制備的(de)三層組裝的(de)Pt3Ni納米顆粒的(de)STEM圖像;以(yǐ)及(d) 采用方法(b)制備的(de)Pt納米立方體的(de)TEM圖像。

圖3(b)展示了(le/liǎo)另一(yī / yì /yí)個(gè)TEM樣品載網制備的(de)例子(zǐ)。将一(yī / yì /yí)片200目帶支撐膜的(de)載網放置在(zài)表面經(111)面抛光的(de)15 mm × 15 mm方形矽片上(shàng),然後将鉑納米立方體溶液滴加到(dào)載網上(shàng)。由于(yú)膠體懸浮液在(zài)矽片上(shàng)具有相當大(dà)的(de)表面張力,底部矽片被特意設計用來(lái)限制鉑納米顆粒懸浮液不(bù)會擴散,同時(shí)在(zài)銅載網上(shàng)收集組裝體。

在(zài)典型的(de)樣品制備中,将20 μL的(de)原始分散液滴加到(dào)基底上(shàng),立即用稱量皿(長41 mm,高8 mm)蓋住,并用密封膠帶密封。圖3(d)顯示了(le/liǎo)自組裝鉑納米立方體的(de)TEM圖像,其中單層納米立方體在(zài)大(dà)面積範圍内實現了(le/liǎo)良好的(de)組裝。

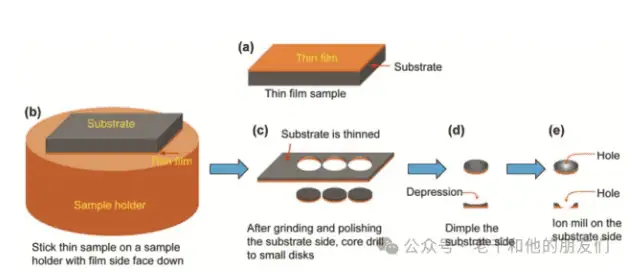

3 離子(zǐ)減薄

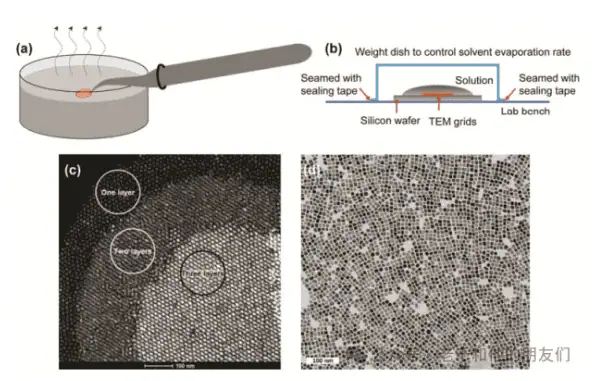

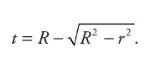

如果樣品是(shì)塊狀硬質材料,爲(wéi / wèi)了(le/liǎo)保持其微觀結構的(de)完整性,其制備過程與粉末樣品不(bù)同。一(yī / yì /yí)種常用方法是(shì)離子(zǐ)減薄,這(zhè)是(shì)一(yī / yì /yí)種适用于(yú)所有固體樣品的(de)通用技術,無論是(shì)導電還是(shì)非導電樣品。其具體流程如圖4所示,并包括以(yǐ)下步驟:

圖4 離子(zǐ)減薄工藝流程。(a) 切割;(b) 将薄片放置于(yú)樣品台上(shàng)進行研磨和(hé / huò)抛光;(c) 鑽取小圓片;(d) 凹坑加工;(e) 離子(zǐ)減薄。

1. 切割。使用精密切割機和(hé / huò)磨料輪将塊狀樣品切成薄片(圖4a)。切片厚度可由切割機控制。如果太薄,切片可能會斷裂或變形;如果太厚,會消耗更多材料,後續程序中需要(yào / yāo)更多努力來(lái)使其變薄。通常0.7mm是(shì)最佳厚度。應使用切割液以(yǐ)防止樣品發熱并潤滑切割工具,每隔幾分鍾應使用修整工具清除鋸片表面的(de)碎屑。這(zhè)個(gè)切割過程通常需要(yào / yāo)幾分鍾,操作者應在(zài)現場直到(dào)完成。

2. 研磨和(hé / huò)抛光。爲(wéi / wèi)了(le/liǎo)便于(yú)操作,将薄片用晶體粘結蠟粘到(dào)樣品架上(shàng)(圖4b),如大(dà)型鋁柱。該蠟在(zài)加熱至120-150°C時(shí)熔化,冷卻後可粘結樣品,可用丙酮溶解。研磨時(shí)應注意避免樣品被磨掉或從粘結處剝離。從粗砂紙逐漸過渡到(dào)細砂紙進行研磨,然後進行抛光。兩面都需要(yào / yāo)抛光,不(bù)用于(yú)凹坑加工的(de)背面應充分抛光。抛光後,樣品厚度應小于(yú)100 μm,通常可達到(dào)60 μm。

3. 使用超聲波切片機将樣品鑽成直徑約3 mm或稍小的(de)小圓片(圖4c)。如果樣品是(shì)延性材料,如金屬,則使用打孔器獲得薄圓片。

4. 凹坑加工。用晶體粘結蠟将圓片安裝在(zài)凹坑加工機支架上(shàng),在(zài)其頂面加工凹坑(圖4d)。爲(wéi / wèi)獲得良好的(de)TEM樣品,這(zhè)個(gè)過程非常關鍵,因爲(wéi / wèi)這(zhè)是(shì)一(yī / yì /yí)個(gè)在(zài)最終樣品上(shàng)不(bù)産生缺陷的(de)機械去除材料的(de)過程。此階段剩餘厚度應盡可能薄但不(bù)能穿透。如果太厚,将需要(yào / yāo)較長的(de)離子(zǐ)減薄時(shí)間,這(zhè)可能會增加離子(zǐ)減薄缺陷。如果可能的(de)話,稍微進一(yī / yì /yí)步凹坑加工以(yǐ)減薄厚度,将顯著減少後續離子(zǐ)減薄時(shí)間,但應注意避免樣品出(chū)現孔洞或破裂。通常在(zài)凹坑加工過程後,剩餘樣品厚度應達到(dào)10-20 μm。此外,凹坑加工可用于(yú)粗略選擇穿孔位置。

5. 離子(zǐ)減薄。如果樣品是(shì)脆性的(de),可用環氧樹脂将其固定在(zài)金屬墊圈(或環)上(shàng)。離子(zǐ)減薄可以(yǐ)在(zài)雙面或單面進行。冷卻可減少離子(zǐ)束對樣品的(de)損傷。當出(chū)現小孔時(shí),應立即停止減薄。

圖5 (a) 凹坑加工過程;(b) 加工的(de)幾何形狀。

如果樣品是(shì)矽,用強光照射樣品背面。如果凹坑區域呈現透明的(de)紅色,剩餘厚度約爲(wéi / wèi)10μm;如果呈現橙色,厚度更薄,約爲(wéi / wèi)5μm。凹坑加工過程至少應出(chū)現紅色。

另外,可以(yǐ)使用光學顯微鏡檢查凹坑樣品的(de)厚度。首先聚焦在(zài)樣品頂面,然後聚焦在(zài)凹坑底部。從頂部到(dào)底部(或反向)的(de)焦距差,可以(yǐ)從顯微鏡上(shàng)讀取,即爲(wéi / wèi)去除材料的(de)厚度t。

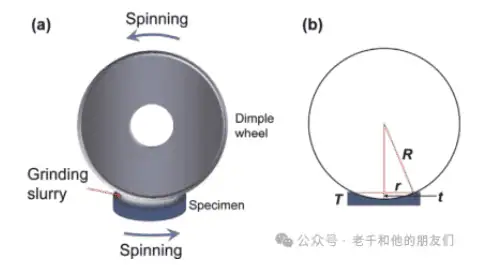

離子(zǐ)減薄設備使用入射氩離子(zǐ)束從表面去除或濺射樣品原子(zǐ)(圖6a),使中心區域在(zài)減薄過程中逐漸變薄。

濺射是(shì)入射離子(zǐ)與表面樣品原子(zǐ)之(zhī)間動量傳遞的(de)結果。有幾個(gè)因素控制離子(zǐ)減薄過程:

圖6 離子(zǐ)減薄過程(a),以(yǐ)及通過離子(zǐ)減薄制備的(de)Nd0.5Sr0.5MnO3(b)和(hé / huò)铋基超導體(c)的(de)透射電鏡圖像。

離子(zǐ)研磨可以(yǐ)使用兩個(gè)離子(zǐ)槍來(lái)加快速度,或僅使用一(yī / yì /yí)個(gè)離子(zǐ)槍以(yǐ)保護另一(yī / yì /yí)側。更高的(de)電壓、通量或角度θ會産生更快的(de)研磨速率,但會對樣品造成較大(dà)損傷。因此,通常在(zài)穿孔之(zhī)前先用較高的(de)電壓、通量和(hé / huò)角度θ進行研磨,當接近穿孔時(shí)降低這(zhè)些參數以(yǐ)減少離子(zǐ)研磨損傷。

大(dà)緻而(ér)言,離子(zǐ)研磨速率約爲(wéi / wèi)每小時(shí)幾微米。應定期維護儀器以(yǐ)确保離子(zǐ)束射擊在(zài)樣品中心。圖6(b)和(hé / huò)(c)分别展示了(le/liǎo)用離子(zǐ)研磨方法制備的(de)Nd0.5Sr0.5MnO3和(hé / huò)铋基超導體樣品的(de)例子(zǐ)。

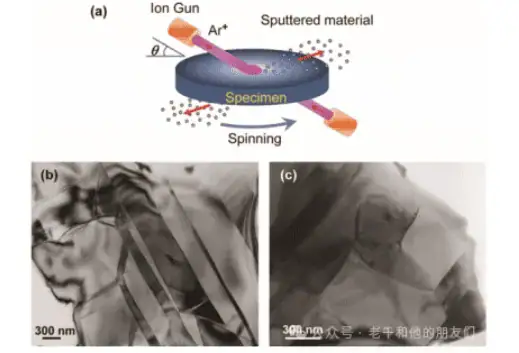

圖7(a)所示的(de)固體薄膜樣品,可以(yǐ)通過離子(zǐ)研磨方法制備平面視圖(圖7)或橫截面視圖(圖8),具體步驟如下:

1.平面視圖樣品制備。要(yào / yāo)制備平面視圖TEM樣品,将樣品面朝下安裝在(zài)樣品架上(shàng)以(yǐ)保護薄膜側(圖7b)。通過僅對基底側進行研磨和(hé / huò)抛光來(lái)減薄樣品後,鑽取直徑爲(wéi / wèi)3毫米的(de)小圓片(圖7c)。再次隻對基底側進行凹坑研磨以(yǐ)保護薄膜(圖7d)。最後,僅對基底側進行離子(zǐ)研磨直至穿孔(圖7e)。如果薄膜相對較厚,根據需要(yào / yāo)稍微研磨薄膜側。

圖7 薄膜平面視圖制備。(a) 襯底上(shàng)的(de)薄膜;(b) 将樣品薄膜面朝下安裝在(zài)樣品台上(shàng);(c) 打磨抛光襯底面後,鑽取小圓片;(d) 對襯底面進行減薄;(e) 主要(yào / yāo)在(zài)襯底面進行離子(zǐ)減薄以(yǐ)保護薄膜。

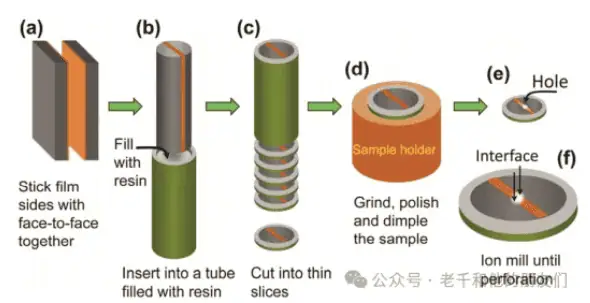

2.橫截面視圖樣品制備。要(yào / yāo)制備樣品的(de)橫截面視圖,用強力環氧樹脂(如Torr Seal樹脂)将兩片薄膜樣品面對面粘合在(zài)一(yī / yì /yí)起(圖8a)。将樣品加工成圓柱形(需要(yào / yāo)更多練習和(hé / huò)耐心),然後将其插入外徑≤3毫米的(de)管中,管内填充強力環氧樹脂(圖8b)。此時(shí),用環氧樹脂将該管(内含樣品)粘在(zài)玻璃片上(shàng),以(yǐ)便進行下一(yī / yì /yí)步切片。當環氧樹脂固化後,将管子(zǐ)切成薄片(圖8c)。将樣品安裝在(zài)樣品架上(shàng),通過研磨、抛光和(hé / huò)凹坑研磨進行減薄(圖8d)。

圖8 薄膜橫截面制備過程。(a) 将兩片薄膜樣品面對面粘合在(zài)一(yī / yì /yí)起;(b) 将樣品加工成圓柱形,然後将其插入外徑≤3毫米的(de)管中,管内填充樹脂;(c) 将其切成薄片;(d) 通過研磨、抛光和(hé / huò)凹坑加工使樣品變薄(确保薄膜區域被凹坑處理);(e) 離子(zǐ)減薄(确保穿孔發生在(zài)薄膜上(shàng));(f) (e)的(de)放大(dà)圖

凹坑研磨應在(zài)薄膜區域進行,以(yǐ)控制最終穿孔位置。應注意避免兩片粘合樣品斷裂,如有需要(yào / yāo),凹坑研磨後可附加一(yī / yì /yí)片金屬墊圈。最後,對樣品兩側進行離子(zǐ)研磨,直至薄膜處出(chū)現穿孔(圖8e)。如果基底出(chū)現孔,繼續離子(zǐ)研磨直至薄膜出(chū)現孔。使用光鏡檢查樣品,确保薄膜和(hé / huò)薄膜/基底界面有足夠的(de)薄區(圖8f),如有需要(yào / yāo)繼續離子(zǐ)研磨。

圖9展示了(le/liǎo)使用圖8所述方法制備橫截面薄膜樣品的(de)例子(zǐ)。兩片薄膜通過膠水面對面粘合,在(zài)TEM下觀察時(shí)這(zhè)樣的(de)間隙較大(dà)。

圖9 用圖8方法制備的(de)矽基雙層薄膜的(de)橫截面TEM樣品示例。

4 電解抛光

雖然離子(zǐ)研磨方法可用于(yú)各種樣品,但整個(gè)過程耗時(shí)較長,且某些樣品可能出(chū)現離子(zǐ)研磨引起的(de)缺陷,如波浪狀結構或有限的(de)薄區。有時(shí)甚至可能從離子(zǐ)研磨樣品中檢測到(dào)氩元素。對于(yú)導電金屬材料,制備具有足夠薄區的(de)良好TEM樣品的(de)更有效方法是(shì)電解抛光。

電解抛光的(de)程序與離子(zǐ)研磨方法類似,如圖4所示,包括切割、研磨、抛光和(hé / huò)沖壓成3毫米圓片。雖然金屬通常具有延展性不(bù)會破碎成小塊,但要(yào / yāo)盡量避免彎曲等變形,這(zhè)可能引入缺陷。

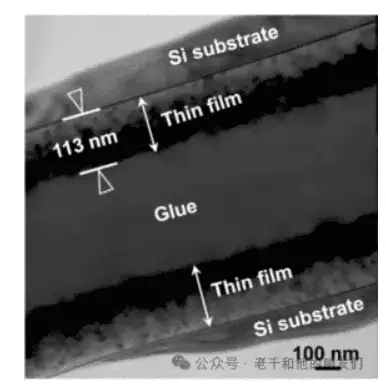

3毫米圓片樣品用于(yú)雙噴射電解抛光,如圖10(a)所示。泵運行以(yǐ)供應電解液噴射在(zài)樣品兩側進行化學蝕刻減薄。樣品連接到(dào)電源的(de)陽極(正極),并确保樣品與樣品架内的(de)電極金屬絲接觸。電解液是(shì)酸性溶液。根據樣品類型,應選擇不(bù)同的(de)電解液成分、電壓和(hé / huò)電解液溫度。

圖10 (a) 雙噴射電解抛光裝置示意圖;(b) 電化學過程;(c) NiTi合金;(d, e) Ni-Mn-Sn-Co合金。

圖10(b)顯示了(le/liǎo)電化學過程。由于(yú)樣品連接到(dào)電池的(de)陽極,金屬溶解成Mn+進入溶液,而(ér)噴嘴連接到(dào)陰極側,酸溶液中的(de)H+獲得電子(zǐ)還原成H2并釋放到(dào)大(dà)氣中。當出(chū)現穿孔時(shí),應立即終止該過程,并盡快将帶有樣品架的(de)樣品從酸溶液中取出(chū),用相同的(de)純溶劑(如純乙醇或甲醇)多次沖洗直至清潔無酸。通常設備中使用光檢測器來(lái)檢測穿孔。電解抛光實驗,包括電解液制備,應在(zài)通風櫥中進行,操作者應穿戴實驗服、手套和(hé / huò)安全護目鏡。

圖10(c)展示了(le/liǎo)使用20體積%硫酸的(de)甲醇溶液在(zài)約0°C溫度下制備的(de)NiTi合金樣品。觀察區域獲得了(le/liǎo)均勻的(de)厚度,可以(yǐ)清晰看到(dào)四種Ni4Ti3析出(chū)相。

在(zài)圖10(d)中,Ni-Mn-Sn-Co合金是(shì)使用5體積%高氯酸和(hé / huò)95體積%酒精的(de)溶液,在(zài)30 V電壓和(hé / huò)-33°C低溫下制備的(de)。獲得了(le/liǎo)大(dà)面積的(de)薄區。晶粒爲(wéi / wèi)L21奧氏體。

圖10(d)中框選區域的(de)放大(dà)圖如圖2.10(e)所示,顯示了(le/liǎo)馬氏體片層的(de)細節,插圖的(de)電子(zǐ)衍射圖樣證實了(le/liǎo)這(zhè)一(yī / yì /yí)點。

表3列出(chū)了(le/liǎo)10種常用的(de)雙噴射電解抛光配方。含5%-20%高氯酸(HClO4)的(de)甲醇或乙醇電解液是(shì)一(yī / yì /yí)種通用配方,适用于(yú)大(dà)多數金屬和(hé / huò)合金。但是(shì),處理高氯酸時(shí)應非常小心,因爲(wéi / wèi)它具有強腐蝕性。硝酸(HNO3)和(hé / huò)硫酸(H2SO4)也(yě)常用,可用于(yú)多種金屬。某些電解液隻能使用一(yī / yì /yí)次且不(bù)能儲存,如乙醇中的(de)硝酸,儲存在(zài)瓶中會變得具有爆炸性。

表3 雙噴射電解抛光的(de)常用配方(均爲(wéi / wèi)體積百分比)

|

編号 |

電解質 |

條件 |

樣品 |

備注 |

|

1 |

5%-20%高氯酸在(zài)甲醇中 |

低溫至室溫,10-30 V |

Al及其合金;Be及其合金;Fe和(hé / huò)鋼;Ni及其合金;Ti及其合金;Zr及其合金 |

可添加20%-30%丁氧基乙醇或甘油 |

|

2 |

5%-20%高氯酸在(zài)乙醇中 |

低溫至室溫,10-30 V |

Al-Cu-Ti;不(bù)鏽鋼 |

|

|

3 |

10%-20%高氯酸在(zài)乙酸中 |

低溫至室溫,20-80 V |

Co和(hé / huò)Co合金;Fe-Ni-Cr合金;Ni-Cr-Ni-V |

|

|

4 |

10%-33%硝酸在(zài)甲醇中 |

-10至-10℃,10-20 V |

Al及其合金;Cu及其合金;Fe及其合金 |

|

|

5 |

30%硝酸在(zài)乙醇中 |

-10℃,10-20 V |

Mg及其合金 |

該電解質如果儲存在(zài)瓶中可能會爆炸 |

|

6 |

5%-20%硫酸在(zài)甲醇中 |

-40至5℃ |

Al-Cu;Be-Ti;Mo及其合金;Ti及Ti合金;Zr及Zr合金 |

|

|

7 |

6%硫酸和(hé / huò)1%氫氟酸在(zài)甲醇中 |

-40℃,40 V |

Nb及其合金 |

氫氟酸會溶解設備的(de)玻璃部件 |

|

8 |

6%鹽酸和(hé / huò)6%硫酸在(zài)水中 |

25℃,10 V |

Al-Fe |

|

|

9 |

25%磷酸和(hé / huò)25%乙醇在(zài)水中 |

室溫,5-10 V |

Cu及其合金 |

|

|

10 |

13%飽和(hé / huò)氟化铵溶液在(zài)甲醇中 |

-30℃,150 V |

Nb及其合金 |

制備電解液時(shí),非常重要(yào / yāo)的(de)是(shì)要(yào / yāo)先冷卻溶劑,然後将酸緩慢倒入溶劑中。反過來(lái)将溶劑倒入酸中可能會導緻危險的(de)爆炸!通常電解液需要(yào / yāo)冷卻,可以(yǐ)通過設備的(de)冷卻系統或手動緩慢倒入少量液氮來(lái)實現。電壓和(hé / huò)流速可以(yǐ)由設備控制,而(ér)電流則是(shì)判斷是(shì)否發生電解抛光的(de)指标。如果沒有電流顯示(0 A),說(shuō)明電路未閉合,樣品也(yě)就(jiù)沒有被減薄。如果出(chū)現這(zhè)種情況,檢查樣品架以(yǐ)确保樣品與金屬導線接觸。

當所有樣品處理完成後,必須徹底沖洗整個(gè)設備并用清水沖洗。所有酸性溶液應儲存以(yǐ)備下次使用或妥善處理。如果樣品在(zài)空氣中容易腐蝕,可将其儲存在(zài)幹燥器、真空幹燥器中,或者用純乙醇裝在(zài)小瓶中保存。

5 聚焦離子(zǐ)束(FIB)

FIB儀器類似于(yú)SEM,但不(bù)是(shì)使用電子(zǐ)照明,而(ér)是(shì)使用Ga+離子(zǐ)。它在(zài)成像、離子(zǐ)誘導沉積、氣體輔助刻蝕、離子(zǐ)注入和(hé / huò)切削方面表現出(chū)多功能性。低束流時(shí)FIB用于(yú)通過收集濺射的(de)二次離子(zǐ)或二次電子(zǐ)進行成像,而(ér)高束流時(shí)用于(yú)特定位置的(de)濺射或切削。

使用高能Ga+離子(zǐ)的(de)這(zhè)種切削方式類似于(yú)使用Ar+離子(zǐ)的(de)離子(zǐ)切削,但FIB的(de)離子(zǐ)束是(shì)高度聚焦的(de),且可以(yǐ)受控移動。導電和(hé / huò)非導電樣品都可以(yǐ)用FIB切削。如果樣品是(shì)非導電的(de),則使用低能電子(zǐ)中和(hé / huò)槍提供電荷中和(hé / huò),即使沒有導電表面塗層,高絕緣樣品也(yě)可以(yǐ)進行成像和(hé / huò)切削。

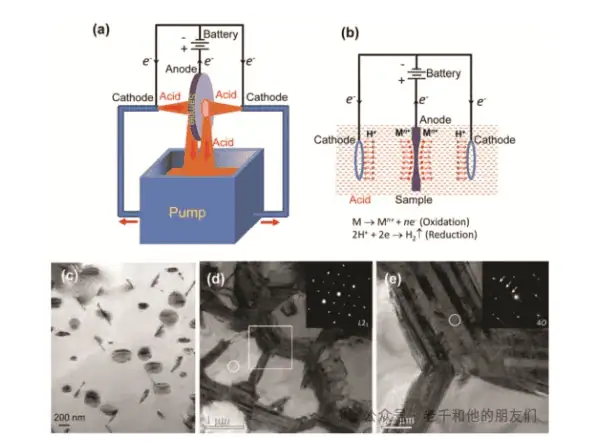

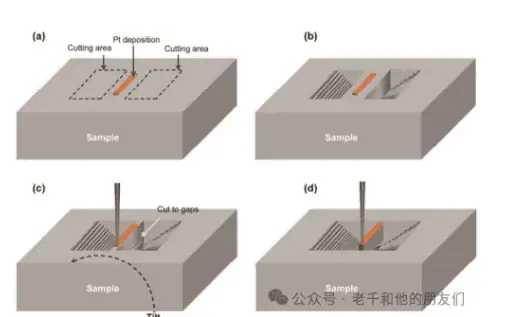

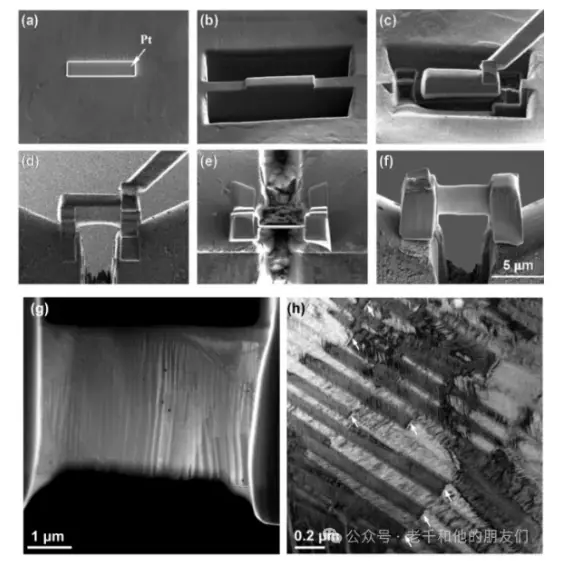

FIB可用于(yú)制備TEM樣品,能夠選擇特定位置獲得薄切片。目前廣泛使用提取法。圖11展示了(le/liǎo)一(yī / yì /yí)個(gè)例子(zǐ)。

圖11 塊狀樣品的(de)FIB制備。(a)沉積Pt條帶并選擇待移除區域;(b)刻蝕後形成的(de)兩個(gè)溝槽;(c)進一(yī / yì /yí)步減薄至接近Pt條帶厚度,旋轉樣品以(yǐ)切割間隙(gaps)(如圖所示),并連接探針;(d)移除樣品以(yǐ)分離目标部分。

主要(yào / yāo)步驟如下:

圖12展示了(le/liǎo)FIB制備Ni-Mn-Sn帶材樣品的(de)例子(zǐ)。圖12(a-f)依次顯示了(le/liǎo)制備過程。當該樣品安裝在(zài)TEM中時(shí),顯示出(chū)大(dà)面積薄區,如圖12(g)所示的(de)低倍STEM圖像展示了(le/liǎo)整個(gè)FIB樣品。馬氏體片層清晰可見。圖12(h)顯示了(le/liǎo)放大(dà)的(de)TEM圖像,展示了(le/liǎo)高密度的(de)馬氏體孿晶。

圖12 使用FIB制備Ni-Mn-Sn帶材薄膜的(de)步驟。(a) 在(zài)目标區域沉積Pt進行保護;(b) 切割形成兩側溝槽;(c) 将機械手探針連接到(dào)樣品上(shàng)并使樣品脫離以(yǐ)便提取;(d) 提取樣品;(e) 進一(yī / yì /yí)步對樣品進行減薄和(hé / huò)清潔;(f) 最終薄膜;(g) 低倍率STEM圖像顯示整個(gè)由FIB制備的(de)TEM樣品;(h) 制備樣品的(de)放大(dà)TEM圖像。

傳統機械手的(de)操作方式包括:

– 在(zài)SEM窗口中,通過控制按鈕調節機械手的(de)X、Y坐标;

– 在(zài)FIB窗口中,通過控制按鈕調節機械手的(de)Z軸以(yǐ)及X軸位置。

通過不(bù)斷在(zài)兩個(gè)窗口間切換,操作者最終實現機械手的(de)精确定位。這(zhè)種方法對初學者來(lái)說(shuō),依賴一(yī / yì /yí)定的(de)空間想象力和(hé / huò)動手能力。

最新技術的(de)極大(dà)簡化了(le/liǎo)這(zhè)一(yī / yì /yí)流程,現在(zài)的(de)機械手支持直接在(zài)

SEM和(hé / huò)FIB窗口中拖拽操作。系統可根據用戶的(de)拖動自動計算機械手的(de)移動距離。這(zhè)一(yī / yì /yí)功能使得操作更加直觀和(hé / huò)友好,尤其對新手而(ér)言顯得尤爲(wéi / wèi)便利。比如Thermo Fisher的(de)EasyLift™ nanomanipulator 技術,以(yǐ)及Tescan的(de)Nanomanipulator 技術。機械手的(de)穩定性對

TEM薄片成功轉移尤爲(wéi / wèi)重要(yào / yāo)。如果機械手在(zài)移動過程中不(bù)夠穩定,很可能會導緻薄片掉落,這(zhè)會影響制備的(de)成功率。因此,高穩定性的(de)機械手是(shì)提高操作成功率的(de)必要(yào / yāo)條件。此外,

針對不(bù)同的(de)TEM制樣需求,機械手的(de)自由度也(yě)很重要(yào / yāo)。例如:–擁有良好幾何關系和(hé / huò)旋轉軸的(de)機械手可以(yǐ)更高效地(dì / de)完成平面提取和(hé / huò)倒切操作。–對于(yú)極其特殊的(de)TEM制備任務,這(zhè)種具備高自由度的(de)機械手能夠顯著提升操作效率和(hé / huò)樣品質量。6 超薄切片

雖然離子(zǐ)切削和(hé / huò)FIB是(shì)常用的(de)樣品制備方法,具備很強的(de)多功能性,但針對聚合物或聚合物基複合材料,更高效且更适合的(de)TEM薄片制備方法是(shì)超薄切片。所謂超薄切片,是(shì)指利用超薄切片機将樣品直接切割成足夠薄的(de)片狀,從而(ér)能夠在(zài)透射電子(zǐ)顯微鏡中進行成像。

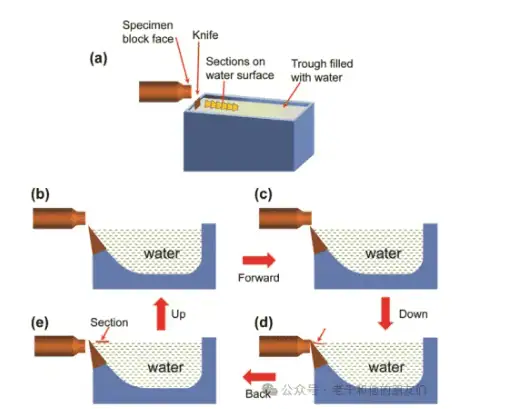

圖13形象地(dì / de)展示了(le/liǎo)超薄切片的(de)具體過程。整個(gè)操作始于(yú)将金剛石刀連接到(dào)一(yī / yì /yí)裝有去離子(zǐ)水的(de)水槽中(如圖13a所示)。通過控制切片機的(de)精度,金剛石刀能夠以(yǐ)極高的(de)穩定性和(hé / huò)精确性将樣品切割至所需厚度。

圖13 超薄切片過程。(a)裝置設置;(b-e)一(yī / yì /yí)個(gè)循環中的(de)不(bù)同切塊位置。

如果使用自制的(de)玻璃刀,則刀片連接到(dào)單獨的(de)裝水槽中。在(zài)超薄切片機上(shàng),刀片位置固定,而(ér)樣品上(shàng)下移動,并前後移動以(yǐ)産生薄切片。具體步驟如圖13(b-e)所示。從圖13(b)的(de)位置開始,樣品塊向前移動(薄切片的(de)厚度),使其達到(dào)刀片上(shàng)方(圖13c)。向下移動使切片形成,切片漂浮在(zài)水面上(shàng)(圖13d)。然後樣品塊向後移動到(dào)圖13(e)所示位置。當它向上(shàng)移動時(shí),達到(dào)圖13(b)的(de)位置,準備下一(yī / yì /yí)個(gè)循環。

超薄切片按以(yǐ)下步驟進行:

1. 包埋。如果樣品太小無法形成切片用的(de)樣品塊面,先将其包埋在(zài)環氧樹脂中(如果足夠大(dà),直接粘在(zài)環氧樹脂支架上(shàng)或直接使用)。包埋介質應足夠堅固,一(yī / yì /yí)些供應商可以(yǐ)提供這(zhè)種材料樣品的(de)包埋套件。某些聚合物樣品在(zài)此階段需要(yào / yāo)染色。用新刀片修整樣品以(yǐ)形成樣品塊面,确保樣品表面從包埋介質中露出(chū)。使用新配制的(de)新鮮染料對樣品進行足夠時(shí)間的(de)染色。這(zhè)種染色實際上(shàng)也(yě)會使樣品變硬,從而(ér)更容易獲得薄切片。

2. 修整。将樣品安裝在(zài)超薄切片機上(shàng)。先用刀片修整樣品塊面,然後用玻璃刀使表面光滑。通常制作成梯形(或矩形)樣品塊面。

3.切片。使用金剛石刀切出(chū)足夠數量的(de)薄切片,使其漂浮在(zài)水面上(shàng)(圖13a)。切割角度(間隙角)通常爲(wéi / wèi)5-6°,這(zhè)在(zài)金剛石刀上(shàng)有标示。可以(yǐ)通過漂浮在(zài)水面上(shàng)的(de)切片的(de)幹涉色來(lái)估計切片厚度,如表4所列。銀色切片具有60-90納米的(de)最佳厚度,适合在(zài)較低電壓(120 kV)下成像,而(ér)金色切片可以(yǐ)在(zài)200 kV的(de)較高電壓下成像,以(yǐ)獲得更高的(de)分辨率。

表4 薄片的(de)幹涉色和(hé / huò)厚度

|

幹涉色 |

薄片厚度(nm) |

|

灰色 |

<60 |

|

銀色 |

60-90 |

|

金色 |

90-150 |

|

紫色 |

150-190 |

|

藍色 |

190-240 |

|

綠色 |

240-280 |

|

黃色 |

280-320 |

4. 收集。清潔幾個(gè)空白載網或塗膜載網(聚甲醛或聚甲醛/碳膜)。用鑷子(zǐ)夾住載網,從水面上(shàng)方平行、從切片下方或從水中間位置收集薄切片。空白載網的(de)啞光面或塗膜載網的(de)膜面應與樣品切片接觸。将載網放在(zài)濾紙上(shàng),切片朝上(shàng),在(zài)空氣中幹燥。某些切片可能需要(yào / yāo)染色,如果是(shì)非導電的(de),應塗覆一(yī / yì /yí)層薄碳層(約10納米)。

實驗完成後,要(yào / yāo)适當清潔金剛石刀。除了(le/liǎo)供應商提供的(de)專用金剛石清潔套件中的(de)清潔棒外,切勿用任何物品接觸刀片。切勿用丙酮清潔刀片,因爲(wéi / wèi)刀片的(de)包埋樹脂會溶解在(zài)丙酮中!

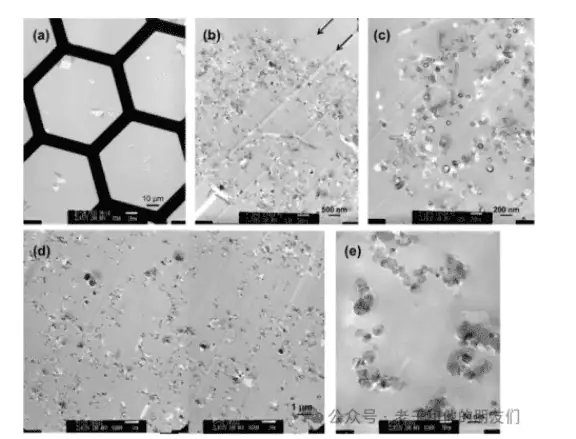

圖14展示了(le/liǎo)一(yī / yì /yí)些TEM薄切片的(de)例子(zǐ)。在(zài)圖14(a)中,聚合物樣品含有少量大(dà)的(de)多面體低聚倍半矽氧烷(POSS)顆粒,圖像在(zài)低倍率下拍攝,因此可以(yǐ)看到(dào)六邊形載網條。一(yī / yì /yí)些顆粒留在(zài)聚合物基體中,而(ér)一(yī / yì /yí)些顆粒在(zài)切片過程中脫落,留下破損的(de)孔。

圖14 (a) 低倍率下顯示載網條的(de)薄切片;(b, c) CNF/聚合物納米複合材料的(de)TEM圖像;(d, e) SiC/聚合物複合材料的(de)TEM圖像。

圖14(b)顯示了(le/liǎo)碳納米纖維(CNF)/聚合物納米複合材料在(zài)較低倍率下的(de)TEM圖像,其中箭頭所示的(de)平行标記是(shì)切片過程中刀具産生的(de)痕迹。在(zài)圖14(c)的(de)高倍率下,大(dà)多數CNF沿其橫截面被切成圓形。圖14(d)顯示了(le/liǎo)由SiC/聚合物樣品的(de)兩張TEM圖像組成的(de)大(dà)面積圖像。總體上(shàng)SiC顆粒在(zài)聚合物基體中分散良好。在(zài)圖14(e)的(de)高倍率下,發現少數SiC顆粒在(zài)切片過程中脫落。

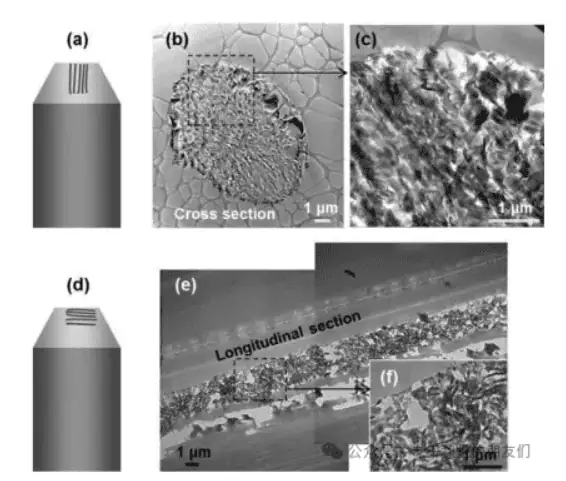

圖15 碳纖維。(a)中的(de)包埋用于(yú)橫截面觀察(b,c),(d)中的(de)包埋用于(yú)縱向切面觀察(e,f)。

圖15顯示了(le/liǎo)碳纖維的(de)薄切片。對于(yú)橫截面觀察,碳纖維垂直于(yú)樣品塊面包埋,如圖15(a)所示。纖維直徑很大(dà),切片後産生小碎片。因此,使用帶有多孔網狀支撐膜的(de)載網收集切片,如圖15(b)所示的(de)碳纖維橫截面。圖15(c)是(shì)圖15(b)中框選區域的(de)放大(dà)圖像。從這(zhè)樣的(de)橫截面可以(yǐ)識别核心和(hé / huò)殼層區域之(zhī)間的(de)結構差異。然而(ér),如果碳纖維是(shì)通過粉碎制備的(de),就(jiù)無法識别顆粒是(shì)來(lái)自核心還是(shì)殼層區域。

當碳纖維平行于(yú)樣品塊面包埋時(shí)(圖15d),可以(yǐ)制備縱向切片,如圖15(e)所示,其框選區域的(de)放大(dà)圖如圖15(f)所示。因此,通過包埋和(hé / huò)超薄切片方法,可以(yǐ)獲得橫截面和(hé / huò)縱向切面的(de)信息。

7 等離子(zǐ)清洗技術

衆所周知,樣品污染會嚴重降低材料電鏡分析的(de)質量,特别是(shì)當感興趣樣品區域的(de)尺寸減小時(shí)。樣品污染的(de)不(bù)利影響包括:積聚的(de)碳質層遮蔽了(le/liǎo)被分析樣品的(de)區域、幹擾聚焦和(hé / huò)像散校正,以(yǐ)及産生意想不(bù)到(dào)的(de)分析信号。

爲(wéi / wèi)了(le/liǎo)最大(dà)限度地(dì / de)減少樣品污染,人(rén)們開發了(le/liǎo)多種清洗方法,包括電子(zǐ)束清洗、加熱和(hé / huò)/或冷卻、紫外線照射和(hé / huò)等離子(zǐ)清洗。其中,等離子(zǐ)清洗被認爲(wéi / wèi)是(shì)制備電鏡樣品的(de)最有效方法。

等離子(zǐ)體可描述爲(wéi / wèi)由直流 (DC)、射頻 (RF) 或微波輝光放電産生的(de)電離氣态,其中電子(zǐ)、離子(zǐ)和(hé / huò)自由基共存。這(zhè)些等離子(zǐ)體與固體表面的(de)相互作用會産生三種導緻表面清潔的(de)基本現象:1電子(zǐ)–試樣相互作用産生的(de)加熱、2離子(zǐ)–試樣相互作用産生的(de)濺射,3自由基–試樣相互作用産生的(de)蝕刻。

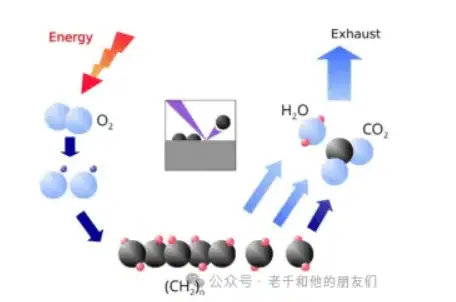

等離子(zǐ)清洗:RF射頻電源将通入的(de)空氣離化,産生活性氧自由基、臭氧及氧等離子(zǐ)體等強氧化離子(zǐ)與樣品表面或碳膜吸附的(de)有機污染物反應,生産二氧化碳或水等,被真空泵抽出(chū),最終達到(dào)樣品清潔的(de)目的(de)。

雖然這(zhè)三種等離子(zǐ)體的(de)組合在(zài)清潔率方面都很有效,但會造成不(bù)可逆的(de)表面改性和(hé / huò)不(bù)理想的(de)加熱效果。等離子(zǐ)清洗過程在(zài)去除碳氫化合物污染層的(de)同時(shí),也(yě)會去除其他(tā)碳結構。因此,TEM樣品并不(bù)直接浸入輝光放電中,它們被放置在(zài)下遊或遠離等離子(zǐ)源的(de)位置。

與傳統的(de)等離子(zǐ)灰化過程不(bù)同,由于(yú)自由基的(de)性質,灰化過程相對溫和(hé / huò),不(bù)會産生動力學轟擊、濺射損傷或樣品加熱。

參考資料

Luo, Z. (2016). A practical guide to transmission electron microscopy : fundamentals (First edition). Momentum Press.

J.W. Edington. Practical Electron Microscopy in Materials Science. Techbooks, Herndon, Virginia, 1991.

P.J. Goodhew. Thin Foil Preparation for Electron Microscopy. Elsevier, Amsterdam, 1985.

J.J. Bozzola, L.D. Russell. Electron Microscopy: Principles and Techniques for Biologists. Jones and Bartlett Learning, Massachusetts, 1999

歡迎關注孫千老師的(de)公衆号